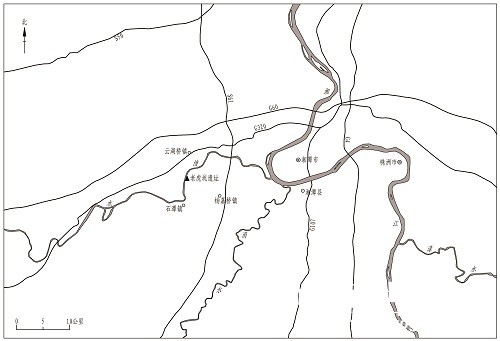

老虎坑遗址位于湖南湘潭市湘潭县杨嘉桥镇金棋村,处在湘江支流涟水东岸的一级台地上,涟水从遗址西侧自南向北流过(图一)。由于近年来的农田开垦活动和洪水冲刷,遗址被毁严重,现存面积约1.2万平方米,其上多为杂草、灌木覆盖(图二)。

图一 老虎坑遗址位置图

图二 老虎坑遗址近景(东北向西南)

该遗址发现于20世纪60年代,第二次和第三次全国文物普查时,曾在地表采集有新石器时代的夹砂红陶、夹炭黑陶、夹砂灰陶、泥质红陶、泥质白陶和彩陶片,陶片上饰有弦纹、刻划纹、篦点纹等,器型有罐、鼎、碗、盘等。1986年,遗址所在的金棋村还出土过一件青铜提梁卣,做工精湛,系春秋时期越人所作青铜器中的珍品[1]。

过去在湘江流域开展的新石器时代考古工作相对较少,文化面貌和发展过程仅有一条大体的线索,考古学文化序列尚未完全建立,聚落形态、环境与生业等问题的研究材料更显不足。与此同时,老虎坑遗址正面临着日益严重的人为和自然方面的破坏。因此,报经国家文物局批准后,湖南省文物考古研究所组织湘潭市博物馆、湘潭县博物馆、株洲市博物馆业务人员对老虎坑遗址进行了抢救性考古发掘(考执字2020第811号)。发掘工作于9月初开始,前期主要是对遗址现存范围进行初步钻探(图三),以弄清文化堆积的保存状况,之后在钻探的基础上选取文化层相对较厚的地方布设5×5米探方8个,2×10米探沟1条(图四、图五)。至9月底,发掘工作全部完成,以下对此次发掘情况作简要介绍。

图三 发掘前钻探

图四 发掘区位置(自东向西)

图五 发掘场景

一、地层堆积

由于近现代频繁的人类活动,老虎坑遗址原生文化堆积被破坏的较为严重,此次发掘的地层堆积情况以TN4E5东壁为例(图六)。

图六 TN4E5东壁剖面照

①层,表土层。

②层,近现代扰土层。

③层,堆子岭文化层。距地表约62-105厘米,厚约13-23厘米。该层呈水平状分布于整个探方。为黄褐色砂土,土质较疏松,包含有较多的红烧土颗粒,少量陶片、炭屑、石块等,出土陶片包括泥质灰陶、夹砂红陶和褐陶,纹饰有圆圈纹、水波纹、弦纹、方格纹等,可辨器型有鼎、釜、罐、盘等。该层下开口的遗迹有H7、H8、H9、H10、M1,开口于②层下的H1、H2、H5、H6打破该层。

④层,初步判断为大塘文化层。距地表约80-115厘米,厚约11-25厘米。堆积呈水平状分布于整个探方。为浅黄色砂土,土质较疏松。包含的陶片、烧土颗粒、石子和炭屑都很少。陶片以夹砂陶为主,纹饰有绳纹、弦纹、几何纹等,可辨器型主要有罐、釜等。开口于③层下的H7、H8、H9、H10、M1打破该层。

④层以下为生土。

此外,个别探方还有东周时期堆积,并出土少量印纹硬陶片。

二、遗迹

本次发掘共揭露灰坑、柱洞和墓葬等遗迹40处,以灰坑为主,另有1座墓葬、5个柱洞。

灰坑共34处,平面形状以圆形和椭圆形为主,另有少量方形、长方形和不规则形灰坑,比较特殊的是H7。

H7平面形状为圆形,底部和西壁壁面上均有一组石块,底部一组由8块构成,壁上由13块构成,两组石块方向和长度较为一致,两者间距约40厘米。从石块表面和灰坑底部看,此处无烧灼痕迹。H7范围较大,坑壁较直,坑底和坑壁石块组合排列整齐有序,方向和长度都较为一致,应是先民有意将其放置于此的,这些石块组合排列或许代表了某种特殊意义,人们可能在此举行过某种祭祀活动(图七)。

图七 疑似祭祀坑

墓葬仅发现1座,编号M1,为长方形竖穴土坑墓,保存较差,仅余墓底,墓内未见棺椁痕迹,人骨已朽。墓底见6件随葬品,均为陶器,器型组合为鼎、豆、盘,其中4件位于M1西部,1件位于中部,1件位于东部,根据随葬品特征,初步判断M1的年代可能为堆子岭文化时期(图八)。

图八 M1完工照

柱洞共计5处,D1至D4大致位于同一条线上,呈西北—东南走向,排列较有规律,可能为一处建筑遗迹,受发掘面积限制,未揭露其全貌(图九)。

图九 建筑遗迹

三、遗物

老虎坑遗址出土陶片相对较少,包括夹砂褐陶、夹砂红陶、泥质灰陶、彩陶和白陶等(图十),陶片纹饰较为丰富,包括戳印、锥刺的篦点、几何纹,以及圆圈纹、水波纹、方格纹、弦纹、按窝纹、镂孔等,少量陶片上发现有兽面獠牙纹饰图像(图十一),器型有鼎、罐、盘、豆、釜等(图十二)。

图十 彩陶和白陶

图十一 部分陶片纹饰

图十二 圈足盘

目前,大塘文化和堆子岭文化发现的遗址点还较少,经过正式发掘的遗址更是寥寥无几。老虎坑遗址的发掘,有助于进一步推动湘江流域考古学文化序列的建立和完善,也为探讨该地区与周边地区考古学文化之间的关系提供了新的材料。另外,在发掘过程中系统地采集测年样品和植物考古样品,也为湘江流域新石器时代考古学文化绝对年代标尺的建立及生业与环境等问题的研究提供了重要的实物资料。

注释:

[1]熊建华:《湘潭县出土周代提梁卣》,《湖南考古辑刊》第4集,岳麓书社,1987年。

(图文转自:湖南考古网)