旧石器时代的古人类常临水而居,考古材料在埋藏过程中难免受到水流等外动力的扰动。因此,了解和重建考古遗址的形成过程,是研究考古材料的第一步,也是研究者要解决的首要问题。近期,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所李浩与山东大学文化遗产研究院李占扬、南非比勒陀利亚大学Matt Lotter以及南非金山大学Kathleen Kuman合作,从地质考古学的视角对“许昌人”遗址的形成过程进行了深入分析,探讨了该遗址不同地质层位的沉积环境及其对遗址本身的改造程度和影响。相关成果6月15日在线发表在国际权威考古学期刊《Journal of Archaeological Science》上。这是地质考古理念和方法在中国旧石器遗址研究中的一次有益尝试和探索,为今后相关工作提供了重要参考。

“许昌人”遗址位于河南省许昌市灵井镇,是一处由泉水形成的水塘或小型湖泊(滨湖相)遗址。遗址出土的两具古人类头骨化石兼具中更新世古老型人类、早期现代人与尼安德特人的特征,光释光测年结果为距今约12.5-10.5万年,相关成果于2017年3月发表在美国Science杂志。但是,在该遗址的沉积环境及形成过程研究方面,尚未开展详细的工作。为解决这一问题,2017年5-7月中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与河南省文物考古研究院组成联合考古队,对该遗址进行了再次发掘。

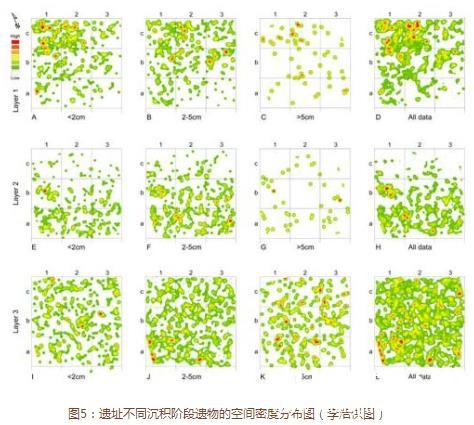

遗址出土石制品的尺寸分布显示,小于2cm石制品所占比例最高(69.5%),但仍低于打制实验结果(87.1%),指示文化遗物经历了一定程度筛选和搬运。产状方面,化石和石制品呈现一定W-E和NNE-SSW优势长轴方向,倾角集中在0-10°,指示其经历了低能量水流动力的扰动。

综合来看,“许昌人”遗址2017年度发掘区域的考古遗存在形成过程中经历了较低程度的水动力改造,大部分人类行为和活动信息得以保留,为进一步分析遗址性质、古人类技术及环境适应行为等提供了良好条件。

本研究得到中国科学院战略性先导科技专项项目、中国科学院率先行动“百人计划”(C类)、中国自然科学基金等的资助。

责编:韩翰